Gartner-Prognose: KI bringt keine Job-Apokalypse, sondern ein "Job-Chaos"

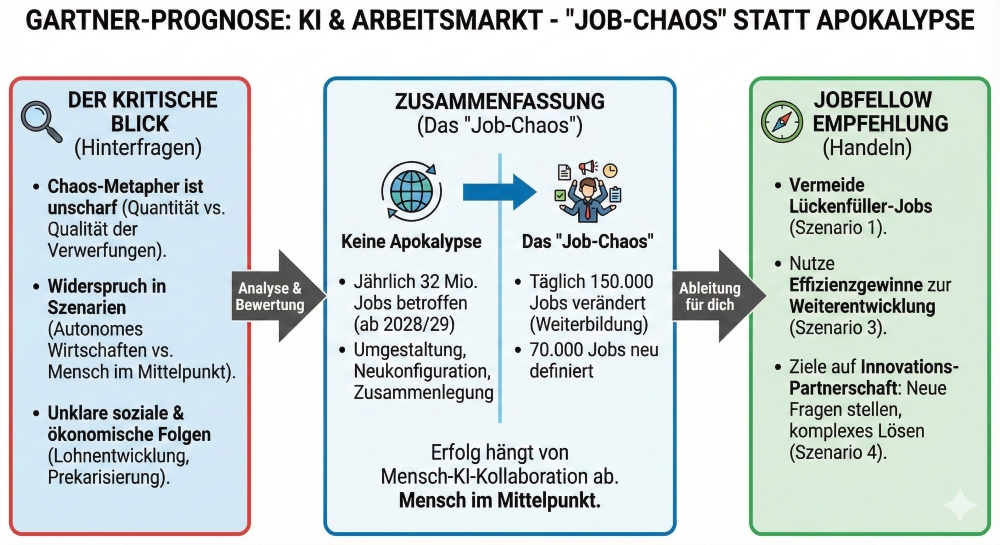

Auf dem IT Symposium/Xpo in Barcelona hat das Marktforschungsunternehmen Gartner eine neue Prognose zur Zukunft der Arbeit vorgestellt: Künstliche Intelligenz (KI) wird keine "Job-Apokalypse" auslösen, sondern ein "Job-Chaos" entfesseln, da jährlich über 32 Millionen Arbeitsplätze weltweit neu konfiguriert, umgestaltet oder zusammengelegt werden müssen (ab 2028/29). Helen Poitevin, Distinguished VP Analyst, betont, dass täglich 150.000 Jobs durch Weiterbildung verändert und 70.000 neu definiert werden müssen.

Die Kernaussage: "Ein 'KI-zentrierter' Ansatz ist nur dann erfolgreich, wenn er vor allem den Menschen in den Mittelpunkt stellt". Die zukünftige Leistung von Unternehmen hängt von der Qualität der Mensch-KI-Kollaboration ab, nicht von der Anzahl der Beschäftigten.

Gartner skizziert vier Szenarien für diese Kollaboration, auf die Führungskräfte vorbereitet sein müssen:

Weniger Arbeitskräfte (Lückenfüller): KI erledigt die Hauptarbeit; Menschen übernehmen nur die Aufgaben, die KI nicht bewältigen kann (z.B. komplexer Kundenservice). Automatisierung senkt den Personalbedarf.

Autonomes Wirtschaften: In KI-zentrierten Unternehmen werden kaum noch oder gar keine Menschen mehr benötigt; die Arbeit wandelt sich radikal mit minimaler Belegschaft.

Effizienz-Steigerung (Alltag): Viele Arbeitnehmer nutzen KI als Werkzeug, um effizienter zu arbeiten und mehr zu schaffen; die Arbeit selbst bleibt ähnlich.

Innovations-Partnerschaft: Fachkräfte arbeiten mit KI zusammen, um Wissensgrenzen zu erweitern und komplexe Probleme zu lösen (z.B. personalisierte Medizin); die Arbeitswelt verändert sich grundlegend.

Führungskräfte müssen Strategien für alle vier Szenarien entwickeln und eine "Denkweise des Überflusses" annehmen, um Herausforderungen mit KI neu zu meistern.

Die Gartner-Prognose ist ein wichtiger Weckruf, bleibt aber in entscheidenden Punkten vage:

Die "Chaos"-Metapher: Der Begriff "Job-Chaos" ist catchy, aber analytisch unscharf. Er beschreibt die Quantität der Veränderung (32 Mio. Jobs), aber nicht die Qualität der sozialen und ökonomischen Verwerfungen, die damit einhergehen (Lohnentwicklung, Prekarisierung).

Widersprüchliche Szenarien: Die Szenarien 2 ("Autonomes Wirtschaften", kaum Menschen) und 4 ("Innovations-Partnerschaft", grundlegender Wandel mit Menschen) stehen in einem extremen Spannungsverhältnis. Es fehlt eine Einschätzung, welches Szenario in welchen Branchen wahrscheinlicher ist und welche politischen Rahmenbedingungen dafür nötig sind.

Der "Mensch im Mittelpunkt"-Slogan: Die Aussage, KI-zentriert sei nur erfolgreich, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, klingt gut, ist aber angesichts von Szenario 2 (autonome Unternehmen ohne Menschen) potenziell ein Lippenbekenntnis.

Gartners "Chaos"-Prognose ist dein Strategiepapier. Als dein jobfellow leite ich daraus ab:

Vermeide Szenario 1 (Lückenfüller): Wenn dein Job nur daraus besteht, die Fehler der KI auszubügeln (z.B. im Kundenservice), bist du auf dem absteigenden Ast. Automatisierung wird dich früher oder später ersetzen.

Nutze Szenario 3 (Effizienz) als Sprungbrett: Nutze KI im Alltag, um effizienter zu werden. Aber bleib nicht dort stehen. Die gewonnene Zeit musst du investieren, um dich weiterzuentwickeln.

Ziele auf Szenario 4 (Innovation): Das ist die Königsklasse. Positioniere dich als die Fachkraft, die KI nutzt, um neue Fragen zu stellen und komplexe Probleme zu lösen (z.B. durch Vernetzung von Wissen). Hier liegt deine zukunftssichere Wertschöpfung.